2025.7.8

曹洞宗大本山 總持寺祖院へ。能登半島地震の被害と耐震補強の効果(中村)

2025.7.8

Category: 耐震補強

2024年1月1日、石川県能登半島を最大震度7の地震が襲いました。

ニュース番組で建物の倒壊の様子を見て、

「今まで設計を手掛けた建物や耐震補強は、果たして大地震に耐えるのだろうか」

緊張感を覚えたことを思い出します。

石川県輪島市の曹洞宗大本山 總持寺祖院も大きな被害にあったと聞き、是非見てみたいと思っていましたが…

「今なら改修工事が始まる前ですし、被害の状況も見られますよ」

石川県能美市の松浦建設(株)の社長から貴重な情報が入りました。

「これはチャンスだ!!」

早速、所長の菅野、前嶋、川島、中村の4人が現地に赴きました。

△總持寺 大祖堂(間口約35m×桁行約26m、構造階高約7mの巨大な法堂)

總持寺は2007年の能登半島地震でも大きな被害を受け、2021年に修復工事が完成したばかりでした。

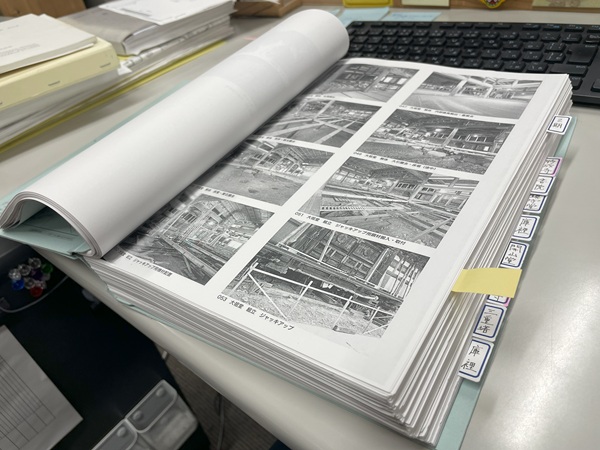

川島が国立国会図書館で修理報告書を入手!予習をばっちりして、現地へ向かいました。

△国立国会図書館で複写した膨大な資料…

修理報告書を確認したところ、改修工事は、弊社が耐震改修工事の設計時に採用している「限界耐力計算法」に基づき補強計画が立てられ、施工されたことがわかりました。

診断では、土壁や独立柱、貫を主な耐震要素として評価しています。

補強では、土壁の塗り厚の増加、貫、合板、格子壁の新設などが行われたようです。

そんな耐震補強を施された大祖堂は、

壁の剥落や肘木の脱落など、被害は随所にみられるものの…

目に見える建物の傾きや倒壊はないようでした。

△大祖堂正面の土壁。地震を受けてひび割れているが、倒壊はしていない。

土壁が地震力を受け止めたことがわかる。

被害状況を目の当たりにして…

今まで行ってきた構造計算や耐震補強設計は間違っていない!と実感することができました。

ニュース番組で建物の倒壊の様子を見て、

「今まで設計を手掛けた建物や耐震補強は、果たして大地震に耐えるのだろうか」

緊張感を覚えたことを思い出します。

石川県輪島市の曹洞宗大本山 總持寺祖院も大きな被害にあったと聞き、是非見てみたいと思っていましたが…

「今なら改修工事が始まる前ですし、被害の状況も見られますよ」

石川県能美市の松浦建設(株)の社長から貴重な情報が入りました。

「これはチャンスだ!!」

早速、所長の菅野、前嶋、川島、中村の4人が現地に赴きました。

△總持寺 大祖堂(間口約35m×桁行約26m、構造階高約7mの巨大な法堂)

總持寺は2007年の能登半島地震でも大きな被害を受け、2021年に修復工事が完成したばかりでした。

川島が国立国会図書館で修理報告書を入手!予習をばっちりして、現地へ向かいました。

△国立国会図書館で複写した膨大な資料…

修理報告書を確認したところ、改修工事は、弊社が耐震改修工事の設計時に採用している「限界耐力計算法」に基づき補強計画が立てられ、施工されたことがわかりました。

診断では、土壁や独立柱、貫を主な耐震要素として評価しています。

補強では、土壁の塗り厚の増加、貫、合板、格子壁の新設などが行われたようです。

そんな耐震補強を施された大祖堂は、

壁の剥落や肘木の脱落など、被害は随所にみられるものの…

目に見える建物の傾きや倒壊はないようでした。

△大祖堂正面の土壁。地震を受けてひび割れているが、倒壊はしていない。

土壁が地震力を受け止めたことがわかる。

被害状況を目の当たりにして…

今まで行ってきた構造計算や耐震補強設計は間違っていない!と実感することができました。